猫咪作为家庭伴侣,既需要科学养护又要耐心引导。本文整合了多位资深养猫人的实践经验,从行为观察到健康管理,梳理出15条核心技巧,帮助铲屎官与猫咪建立和谐关系。

1. 解读肢体语言

猫咪通过尾巴、耳朵和眼睛传递情绪。例如尾巴竖起且轻微晃动代表愉悦,耳朵平贴则暗示紧张或攻击性。日常可通过观察这些细节预判猫咪需求,如发现频繁舔毛或躲藏行为时,需排查环境压力源。

2. 建立信任的互动方式

初次接触时避免强行搂抱,改用零食或玩具吸引猫咪主动靠近。每天固定时段进行10分钟互动游戏(如逗猫棒),逐步强化正向关联。对于胆小的猫咪,可在家中设置多个“安全屋”,如带顶的猫窝或纸箱,帮助其建立安全感。

3. 应对异常行为

若猫咪频繁抓挠家具,可在目标区域喷洒柑橘味喷雾,并放置多个猫抓板引导正确行为。乱尿问题需优先排除泌尿疾病,再检查猫砂盆清洁度与位置是否合理,建议每日清理并每周彻底更换猫砂。

4. 指令训练三步法

从简单指令“来”开始:在喂食前摇晃零食罐并呼唤名字,当猫咪靠近后立即奖励。重复20-30次后可建立条件反射。进阶训练如“坐”可利用零食引导猫咪抬头,自然形成坐姿后强化指令关联。

5. 社会化适应训练

幼猫2-7周是社会化黄金期,需接触多种声音(吸尘器、门铃)、不同人群及其他宠物。成年猫则可利用脱敏疗法,如将陌生物品放置远处逐步靠近,配合零食奖励减少应激。

6. 纠正夜间活跃

睡前1小时用互动游戏消耗精力,喂食高蛋白猫粮延长饱腹感。若夜间被吵醒,避免任何回应(包括呵斥),通过“冷处理”逐渐调整生物钟。

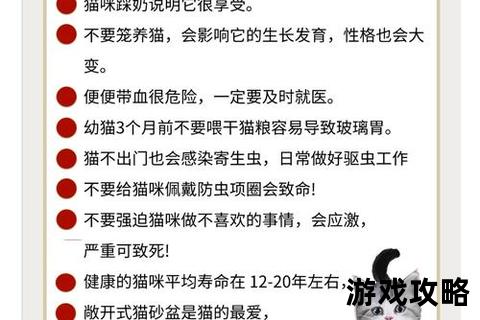

7. 驱虫与疫苗管理

幼猫8周龄开始每月一次体外驱虫,3月龄后每季度一次体内驱虫。猫三联疫苗需接种2-3针基础免疫,狂犬疫苗在4月龄后注射。室内猫可适当延长体外驱虫周期至2-3个月。

8. 饮食科学搭配

选择蛋白质含量≥36%的猫粮,避免谷物和诱食剂。幼猫可搭配慕斯罐头过渡,成年猫每周补充1-2个熟蛋黄改善毛发质量。乳糖不耐受猫咪应选择零乳糖牛奶或羊奶粉。

9. 日常护理细节

每周用洗耳液清理耳道预防耳螨,指甲修剪时用毛巾包裹身体减少挣扎。梳毛建议选用带按摩珠的除毛梳,既能去浮毛又能促进血液循环。

10. 换粮过渡方案

采用7日渐进法:第1-2天新旧粮比例1:3,第3-4天调整至1:1,第5-7天过渡到全新粮。搭配益生菌减少肠胃不适。

11. 口腔健康维护

幼猫期开始适应牙刷触碰,成年后每周刷牙2-3次。抗拒刷牙的猫咪可用指套纱布蘸取宠物牙膏清洁。

12. 毛发与皮肤管理

黑下巴可用红霉素软膏+凡士林涂抹,日常避免使用塑料食碗。猫藓初期用植物成分喷剂处理,严重时配合药浴。

13. 多猫家庭相处

新猫引入需隔离7天以上,通过交换带有气味的物品逐步熟悉。资源分配遵循“N+1原则”(猫砂盆、食碗数量=猫数+1)。

14. 老年猫照护

7岁以上猫咪需每年体检,关注关节健康与肾功能。改用低磷猫粮,提供斜坡猫爬架减少跳跃负担。

15. 智能设备辅助

自动喂食器可精准控制食量,智能猫砂盆实时监测排泄数据。未来或将出现AI健康监测项圈,通过行为数据预警潜在疾病。

多位铲屎官反馈,指令训练需保持每日3-5次短时练习,超过10分钟易引发抵触。争议点集中在绝育必要性:部分用户认为早期绝育(6月龄)可预防生殖疾病,另一派主张保留生育能力至少1年。

未来养护趋势将更注重个性化方案,如基因检测定制饮食、VR模拟游戏等。通过持续观察与科学调整,每位主人都能培养出健康且独特的伴侣猫。