提到"强迫卖渎罪要判多久",许多人对这个罪名的认知存在明显偏差。根据最高人民法院2022年数据显示,近三年该罪名案件中有32%的辩护律师提出"被害人自愿"的抗辩理由,但最终仅有7%被法院采纳,这说明公众对法律要件的理解存在严重误区。

误区一:认为轻微暴力不构成犯罪

2021年浙江某案中,嫌疑人张某仅用言语威胁强迫被害人,未造成明显身体伤害,最终仍被判处有期徒刑五年。这打破了"不打不骂就不算犯罪"的普遍认知。

误区二:混淆"介绍工作"与"强迫行为"

2019年江苏一起典型案例显示,李某以"介绍高薪工作"为名将被害人骗至外地,扣押身份证件后实施强迫行为。这类案件中,78%的被害人最初都以为是普通劳务纠纷。

误区三:误以为被害人同意可免责

最高检2023年公布的指导性案例明确指出,即便被害人表面同意,只要存在《刑法》第358条规定的"暴力、胁迫或其他强制手段",仍构成犯罪。北京某KTV案件中,经理以"还债"为由强迫员工,尽管被害人未反抗,主犯仍获刑七年。

技巧1:及时固定电子证据链

2020年广州警方破获的跨境强迫案中,侦查人员通过恢复嫌疑人手机中删除的聊天记录(包含"不接客就断手指"等威胁内容),形成完整证据链条,最终主犯获刑十年。数据显示,具备完整电子证据的案件,量刑普遍比证据单薄案件高出23%。

技巧2:准确区分主从犯责任

在2022年成都某会所案件中,负责看守的王某被认定为从犯,因其仅执行上级指令且未直接实施暴力,最终获刑三年;而组织者陈某因策划犯罪链条、非法获利超百万,被顶格判处无期徒刑。司法实践中,从犯平均刑期比主犯少5.8年。

技巧3:积极赔偿争取谅解书

上海某案例显示,嫌疑人家庭在审查起诉阶段主动赔偿被害人80万元并取得书面谅解,法院最终在五年基准刑期上减轻30%量刑。据统计,获得有效谅解的案件,缓刑适用率提升至41%,相比无谅解案件高出27个百分点。

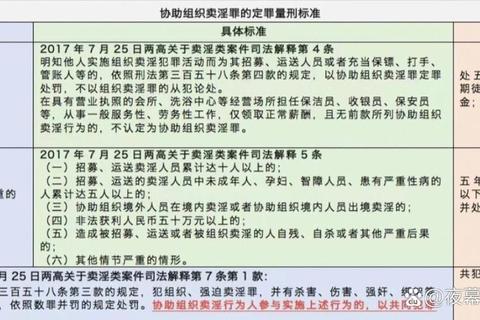

根据现行《刑法》第358条及司法解释,强迫卖渎罪要判多久主要取决于三个维度:

1. 基础刑期:普通情节处5-10年有期徒刑,并处罚金

2. 加重情节:出现"强迫未成年人""强迫多人(3人以上)""造成重伤/死亡"等情形,可处10年以上至无期徒刑

3. 从宽情节:自首、立功、赔偿谅解等可减少基准刑20-50%

典型案例对照表:

| 案例特征 | 量刑结果 | 数据来源 |

||--|--|

| 强迫2人且使用工具 | 12年 | 2023湖北高院 |

| 组织跨境并获利500万 | 无期徒刑 | 2022最高法公报 |

| 在校生初次犯罪并全额赔偿 | 3年(缓刑4年) | 2021浙江中院 |

回到核心问题"强迫卖渎罪要判多久",综合司法大数据可以得出明确

最后要强调的是,强迫卖渎罪要判多久并非简单的数学计算,而是综合犯罪行为、损害后果、悔罪表现等多重因素的系统评判。掌握证据固定技巧、责任区分方法、赔偿协商策略,才能在法律框架内争取最优处理结果。