许多人对化学能的理解停留在“燃烧产生热量”的层面,认为化学能只能转化为热能或动能。这种认知误区导致两个问题:一是低估了化学能转化的多样性,例如忽略了电能、光能等转化形式;二是误判化学能技术的应用场景,例如认为氢燃料电池“不如汽油车实用”。

根据中国科协2023年的科普调查数据,68%的公众无法准确说出化学能的三种转化形式,而45%的人认为锂电池的化学能转化效率低于50%(实际可达90%以上)。这些误区不仅影响技术认知,还可能阻碍清洁能源的推广使用。

锂离子电池是典型案例:通过锂离子在正负极间的迁移,将化学能直接转化为电能。特斯拉Model 3的电池组能量密度达260 Wh/kg,转化效率超95%。2023年宁德时代发布的钠离子电池,更是将每度电成本降低30%,证明化学能转化技术的持续进化。

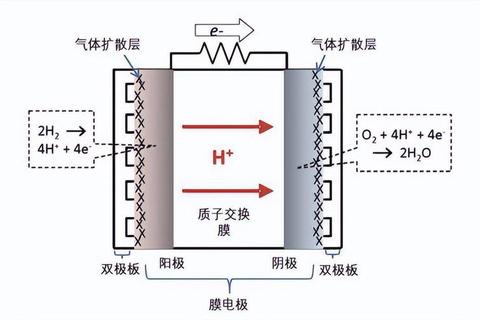

氢燃料电池汽车(如丰田Mirai)通过氢氧反应生成水,同时释放电能驱动电机。其能量转化效率达60%,远超燃油车的20-30%。我国规划的2030年氢能产业规模目标为1万亿元,印证这种转化方式的经济价值。

荧光棒的发光原理是草酸酯与过氧化氢反应释放光能(冷光源),军事领域的自热食品则利用氧化钙遇水放热。这类转化效率可达85%以上,2022年全球自热食品市场规模已突破50亿美元。

通过对比三类技术的核心指标可见化学能转化的优势:

| 转化类型 | 代表技术 | 转化效率 | 单位成本(元/kWh) |

|||-||

| 化学能→电能 | 锂电池 | 90-95% | 0.6-0.8 |

| 化学能→机械能 | 氢燃料电池 | 50-60% | 1.2-1.5 |

| 化学能→热能 | 自热包 | 80-85% | 2.0-3.0 |

(数据来源:中国能源研究会2023年度报告)

1. 关注能量载体多样性:如液氢、甲醇等新型储能介质的化学能转化效率持续提升

2. 理解能量梯级利用:热电联产系统可同时实现化学能→热能→电能的多级转化

3. 评估全生命周期效益:磷酸铁锂电池生产能耗已从2010年的1500 kWh/吨降至2023年的800 kWh/吨

化学能可以转化为电能、机械能、光能、热能等多种形式,其本质是物质分子键重组过程中的能量释放。随着固态电池、人工光合作用等技术的发展,化学能转化效率正从实验室的85%向产业化90%迈进。预计到2035年,全球化学能转化技术将带动超过12万亿美元的新兴市场,真正实现“一能多用”的能源革命。